酒メモ

日本酒、ワインなど、美味しいと思ったものと、観た映画などをメモ。

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

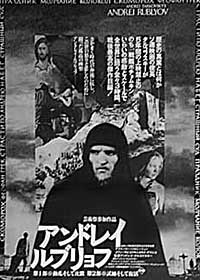

アンドレイ・ルブリョフ

|

[スタッフ] 脚本:アンドレイ・タルコフスキー、アンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー/撮影:ワジーム・ユーソフ/音楽:ヴャチェスラフ・オフチンニコフ/美術:エフゲニー・チャルニャーエフ [キャスト] 1967年/モスフィルム製作/長編劇映画/35mm /シネマスコープ/パートカラー/2部作/182分 [解説] 映画はこの偉大な芸術家を主人公にすえ、15世紀ロシアの社会と人々の広範なパノラマを展開し、時代のさまざまな状況との関わりのなかで苦悩する芸術家の内面を浮き彫りにしていく。 アンドレイ・タルコフスキーとアンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキーは大胆自由にシナリオを構成、プロローグとエピローグを含む10のエピソードを重層的に積みあげて、時代と人間、社会と民衆といった巨視的なテーマで歴史の真実に迫ろうとする。 この映画に自ら出演を申し出たというアナトーリー・ソロニーツィンは迫真の演技で、一躍、個性派スターの名を馳せた。 なお、この映画は歴史の解釈をめぐって論議を呼び公開が5年間棚上げされた。 [ストーリー] 1405 年、キリールは旅すがら出合ったビザンチンの名匠フェオファンが、モスクワでの新しい仕事に同輩のアンドレイを抜擢したことを知り、自分より画才が優るア ンドレイヘの嫉妬心から俗界へ下った。モスクワでの仕事が始まってのちも、アンドレイの苦悩はいよいよ深まる。貴族の血なぐさい内紛、タタールの来襲、芸 術家の両眼をつぶしてしまうような大公の残虐な仕打ち、夜の河辺で全裸で踊りふける異教徒の猥雑な騒ぎなど、ロシアの混沌を目のあたりにして、アンドレイ の苦悩は深まるばかりだった。そしてタタールの襲撃から白痴の少女を救おうとして一人の男を殺してしまったアンドレイは罪の深さに絵筆を捨てて厳しい修行 生活に戻る。 1423年、教会のために巨大な鐘の鋳造が行わ れている。この時、鐘作りの名匠の父親は既に亡かったが、父から鋳造の秘伝を教わったと偽って鐘づくりに凄じい情熱を賭ける若い職人ボリースカの姿があっ た。彼と民衆の情熱が鐘を完成させるのを見て、アンドレイは再び民衆への信頼と愛をとり戻す。偉大な画家への一歩はこの時始まったのである。 |

||

http://www.imageforum.co.jp/tarkovsky/andr.html

---

アンドレイ・ルブリョフ(ロシア語:Андре́й Рублёвアンドリェーイ・ルブリョーフ;ラテン文字表記の例:Andrei Rublev、1360年頃 - 1430年)はロシアの修道士、15世紀ロシア、モスクワ派(ルブリョフ派)における最も重要な聖像画家(イコン画家)のひとりである。正教会では聖人とされ、記憶日は二つある(ユリウス暦:7月4日・1月29日、グレゴリオ暦換算:7月17日・2月11日)。

師にフェオファン・グレクが居る。

1405年頃修道士となりアンドレイの名を用いるようになった彼の作品のうち、もっとも重要なものは、創世記17章に材を取った『至聖三者』(聖三位一体)のイコンである(114cm×112cm、板、テンペラ)。 アブラハムの許を3人の天使が訪れたという旧約の記述は、古くから正教会では「旧約における至聖三者の顕現の一つ」として捉えられ、アブラハムとサラに よってもてなされる3人の天使の情景はイコンにも描かれてきたのであるが、3人の天使の情景のみが取り出されて描かれているのがこのイコンの新しい特徴で ある。

この作品はもともと知人である修道士の瞑想のために書かれたものであったが、後に(1511年頃?)ロシア正教会は教会会議でルブリョフの図像を、三位一体の唯一正当な聖像として認めるようになった。正教会に属さないカトリックでもルブリョフの『至聖三者』を用いることがある。

『至聖三者』は1904年ごろ再発見、修復された。

彼の様式に倣った聖像画家の一派をルブリョフ派と呼ぶ。

彼を題材とした映画『アンドレイ・ルブリョフ』(1967年、監督:アンドレイ・タルコフスキー)は1969年カンヌ国際映画祭の国際批評家賞を受賞している。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A7%E3%83%95コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

カテゴリー

ブログ内検索

最新記事

link

NICOSポイント

■アマゾン

■楽天

■ファンケル

■Yahooショッピング

■爽快ドラッグ

■Jabari

DCポイント

■楽天

■ファンケル

■アマゾン

■Yahooショッピング

■Jabari

ドル箱

「Pポイントで貯める」を選択

■楽天デリバリー(出前)楽天1%+0.7%

■ぐるなびデリバリー(出前)95ポイント+ぐるなびポイント

■ASKUL

■ヤフオク

■ヤフーShopping

■すかいらーく通販7%

■ユニクロ

■上海エクスプレス・菱膳2.5%

■サミットネットスーパー1%

カレンダー

アクセス解析